イタリアの食後酒とし、「グラッパ」とゆう飲み物があります。

消化を助ける酒とし、イタリアではポピュラーなもので、葡萄の搾りかす(イタリア語で、VINACCE=ヴィナッチェとゆう)を発酵させ、アルコールを蒸留して造るお酒で、日本の酒税法では、ブランデーに該当されます。

ブランデーとの違いは、グラッパは葡萄本来の香りを残し、素材の風味を楽しむもので、それに対し、ブランデーはワインそのものを蒸留させ、長い年月、樽熟成させ、琥珀色と芳醇な香りを味わうことができるものです。

グラッパはアルコール度数40度以上のものがほとんどで、水や氷で割られることもなく、ストレートで飲むのが主流なのですが、イタリアのレストランで食後酒を勧められても、はっきり言って苦手で、飲み干したエスプレッソコーヒーのカップの底に溜まった砂糖に、グラッパを数滴たらし、スプーンで掬って味わうとゆうのが、私流グラッパの味わい方でした。

ですが、ピエモンテ州、アスティ県にある、ニッツァ モンフェッラートとゆう小さな町の蒸留所で造られている

「BERTA」のグラッパは、美味しい と思った一本で、機会があり、この蒸留所に連れて行ってもらいました。

と思った一本で、機会があり、この蒸留所に連れて行ってもらいました。

「DISTILLERIE」 はイタリア語で、蒸留所。

EUワイン法では、蒸留所では、ワイン醸造は法律で禁じられています。

応接間より・・・・・その光りの向こうには

一面に広がる葡萄畑

葡萄の搾りかす。彼らの造るグラッパの一部は、葡萄を自社畑で栽培し、契約している醸造家に販売し、その搾りかすを買い戻すとゆう形態もとっています。

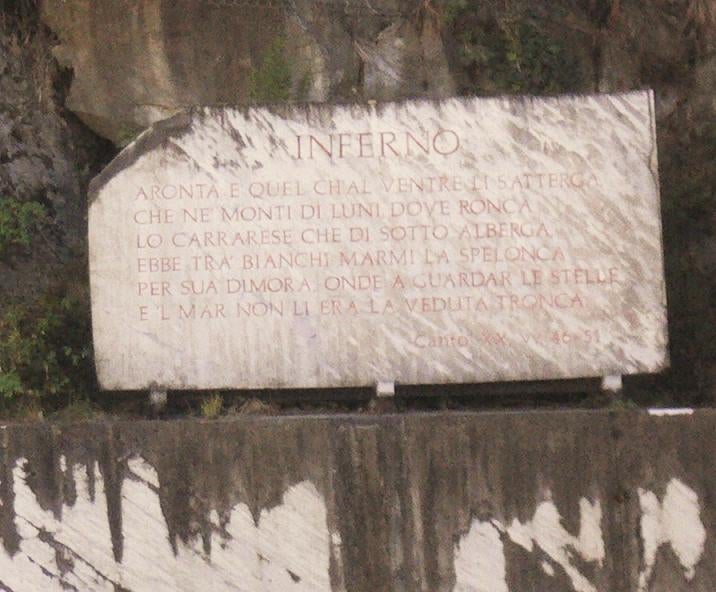

さてこのグラッパとゆう名は、イタリア語の 「GRAPPOLO=葡萄の房」、北イタリアヴェネト州にある、バッサーノ デル グラッパ とゆう町の名からとゆう、二つの有力な説があります。

単式の銅製蒸留器

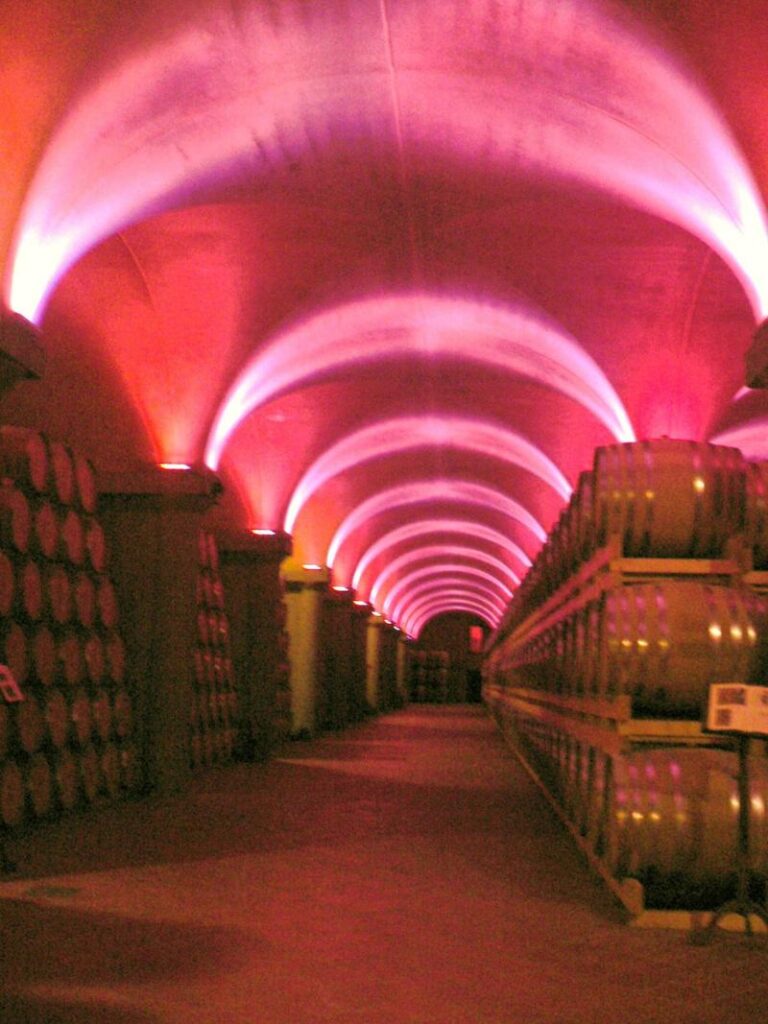

目が覚めるような強烈なインパクトを醸し出すワインセラー

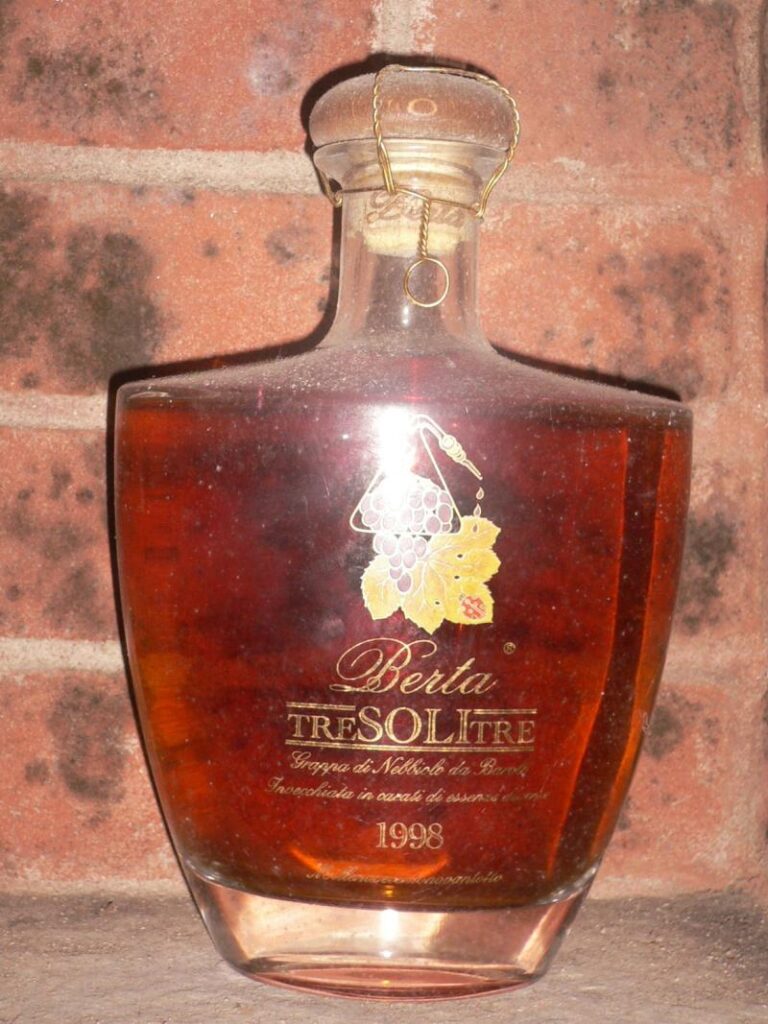

私の大好きな、「トレ ソーリ トレ」

あのバローロワインを造り出す、ネッビオーロ種の葡萄の搾りかすから造られる高貴なグラッパ。

彼らが造り出す数あるグラッパの中でも、この品の個性と品質の高さは素晴らしい!

一般のグラッパは、蒸留後、ステンレスタンクに熟成され透明色ですが、これはフレンチオーク樽のトロンセなどの新樽を使用し、その樽の成分がグラッパに溶け込んで、このような琥珀色、バニラのような甘い芳香が加わり、「妙味」と言えるものに仕上がっています。

ワインに付け加え、このように五感で楽しめる飲み物にますますのめり込んでいます。

ジメついた鬱陶しさしのげるかな・・・。

ジメついた鬱陶しさしのげるかな・・・。