ブルーチーズは牛乳や羊乳から作られる青かびにより熟成を行うナチュラルチーズで、殆どのものが青かびを外皮ではなく内部に繁殖させるため、空気の隙間もうまい具合に調節しながら生育させなければいけないチーズ。

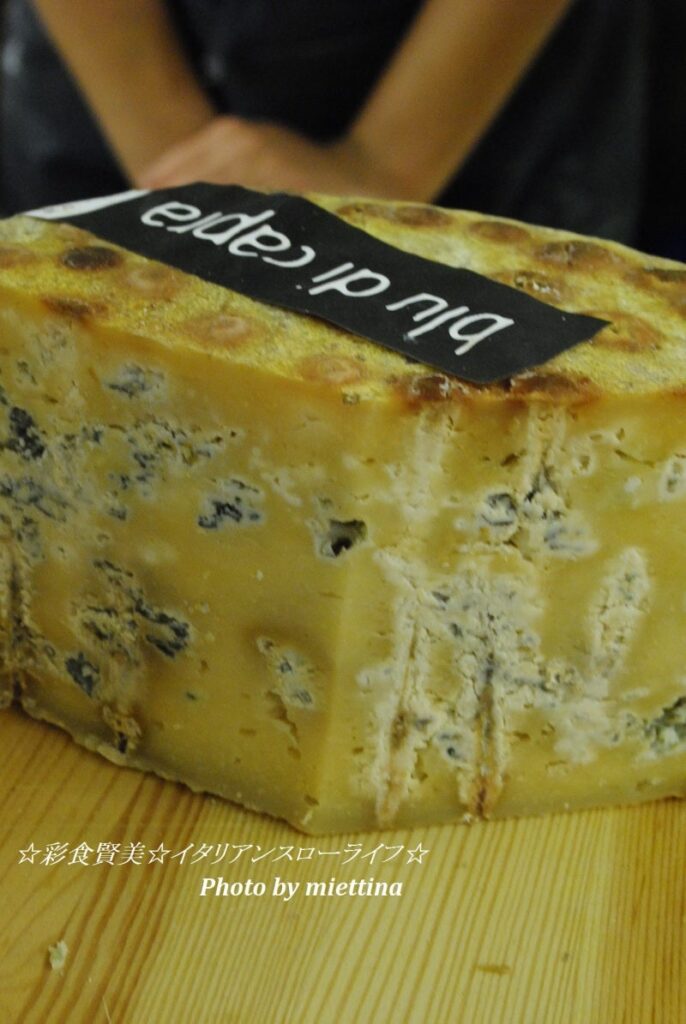

イタリアでは数少ないタイプのチーズですが、イタリアン・ブルーチーズといえば、やっぱり皆さんもご存知のゴルゴンゾーラではないでしょうか。

ゴルゴンゾーラに関しては、ロンバルディア州ミラノ近郊のゴルゴンゾーラ村で作り始めたといわれていたり、ミラノの大司教アンスペルト・ダ・ピアッソーノが881年に自身の遺言書の中でゴルゴンゾーラの原形らしきものについて記述されていたのだとか。

チーズというのは昔からヨーロッパの人々の生活に浸透していたものでもあるし、奥深い長い歴史を持つ食べ物で、ワインと並び私にとっては永遠に探求し続けていくものなんだな~って思います。だって一筋縄ではいかないですもの!

と熱く語っていますが、特にブルーチーズのような高脂肪タイプのものは頻繁には我が家の食卓に上がることはありません。毎食後チーズで〆るというようなフランス式でもないので、こういうチーズの見本市で少しづつ購入したり、レストランでチーズプレートを頼んだりといった具合で味わったりかな。

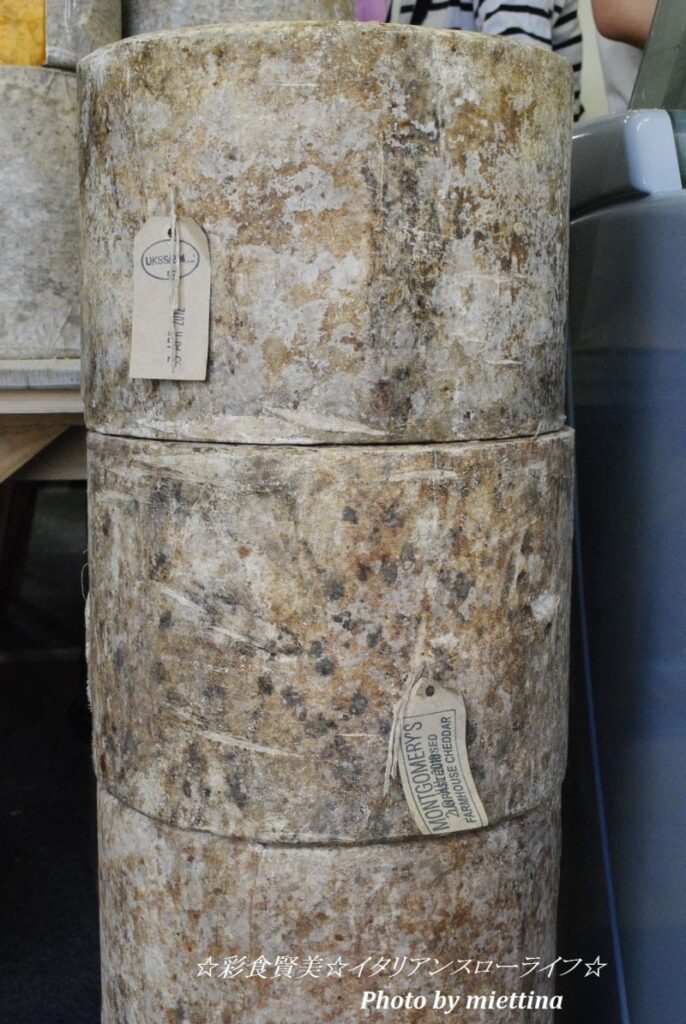

スティルトンと同じイギリスのNottinghamshire(ノッティンガムシャー)で作られたものですが、スティルトンは原料となる牛乳を低温殺菌するのに対し、このスティッチェルトンは、無殺菌乳から作られるのが特徴。

チーズ職人JOE SCHNEIDER(ジョー・シュナイダー)氏によって手がけれれており、口の中に残る余韻が大好きなんですこのスティッチェルトン!とっても香ばしくて滑らか、ブルーチーズ特有の鼻につくようなにおいや、舌をさすような強烈なピリピリ感もくどくなく、とても調和がとれている。

ロンドンの人気チーズ専門店 NEAL’S YARD DAIARY (二ールズ・ヤード・ダイアリー)からの出品でした。

フランス南部のミディ=ピレネー地域圏アヴェロン県にあるロックフォール・シュルー・スールソン村の洞窟の中でパンに青かびを発生させ、洞窟内に流れ込む隙間風フルリーヌによって温度と湿度が常に一定に保たれている洞窟内にて熟成されたチーズ。

濃厚な甘口デザートワインがあればいくらでもいけてしまいそうです・・・・。

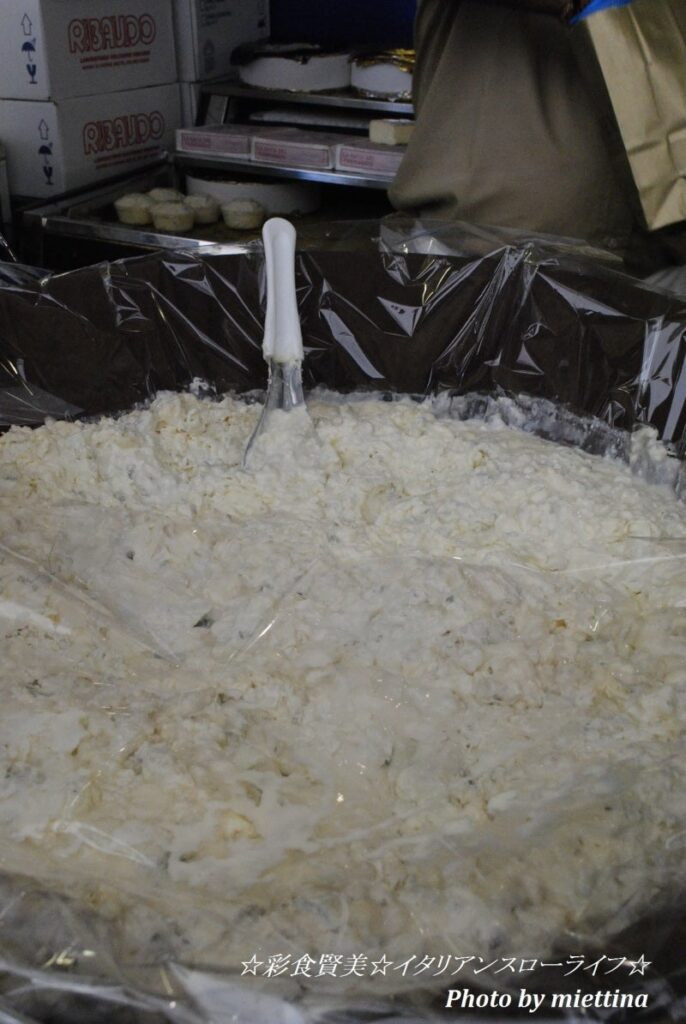

写真上はゴルゴンゾーラ・ドルチェとシャンパンを混ぜ合わせたもの。毎回お目見えしているのだけど、ロンバルディア州はイタリアのスプマンテ名譲地のひとつのなのに、何故にシャンパーニュを合わせるの?っていつも思ってしまう・・・・。ゴルゴンゾーラ&フランチャ・コルタの方が相乗効果があがるってもんですよね~。

お味は・・・・・と問われるとAMAROGNO(アマローニョ:ほろ苦い)。口の中に苦味が残るので、シンプルに食べるのがやっぱり一番!人それぞれですけどね。

FAMU’はヨーグルト生産が盛んですが、昨今ではチーズ作りも研究を重ねているようで、特にこのチーズはインパクト大、強烈!

ブルーチーズだけでも、こんなに製造方法や熟成方法が異なるのは実に面白いですよね。

にほんブログ村

日々更新の励みになります。上記「イタリア情報」へ応援クリックお願いします!