CIAO!

こんにちは、皆さん御無沙汰してしまい申し訳ありません。

寒波と呼ばれているヨーロッパ、北イタリアに生存しております

雪国での生活なんて未知だし、今まで 雪

雪 と密接に関わってないワタクシ。

と密接に関わってないワタクシ。

日本を発つ前、寒がりな私を気遣って(!?)か雪国生活を周囲から散々脅かされ、1月初旬恐る恐るこの地に足を踏み入れましたが・・・

湿気を含まないサラサラでパウダーみたいな粉雪。

雪の上を歩くと、サクサクしていてまるで砂糖の上を歩いているような感触。

外気に触れるとすぐ肌も慣れてしまうのか、寒気を感じることもなく、

清々しい新鮮な空気、陽光が反射しキラキラ光る雪の結晶をしばし見て、感激しておりました。

そんな幻想な世界に浸ってられるのも束の間で、直ぐに現実に引き戻され、滞在許可書の申請や、インターネット開設等の手強い作業、2月初旬の来客のための準備や、リグーリア特集の雑誌のコーディネート等 しております。

しております。

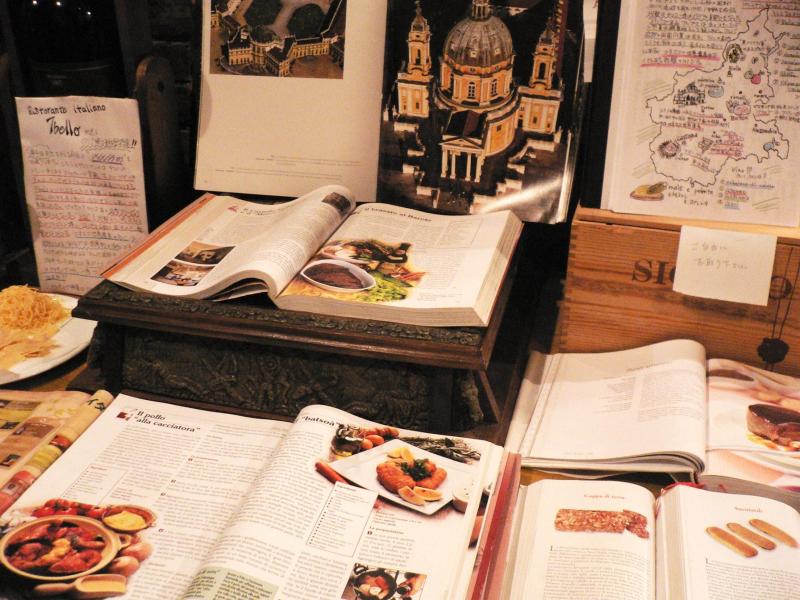

その合間に、記念日 というのを口実にリクエストさせて貰い、

というのを口実にリクエストさせて貰い、 ボーリットミスト

ボーリットミスト を食べに連れていってもらいました。

を食べに連れていってもらいました。

ボーリットミストの本場、ピエモンテ州クネオ県のカル―に在るトラットリア。

私達の在住地より、30km程北上したところにある町で、ワインの銘譲地と称されているランゲ地方の始点にあたり、昔からBUE(ブエ)と呼ばれる、去勢牛の飼育が盛んで、その適度な肉質と脂肪が煮込みには最適だったため、郷土料理とし、厳冬を超すための冬の定番料理になったのだとか。

久々のピエモンテワインオンパレードのワインリスト。

肉の脂肪分をさっぱりさせてくれるのに、酸度の高いBARBERA D’ASTI(バルベーラ ダスティ)や、カル―近郊のDOLCETTO DI DOGLIANI(ドルチェット・ディ・ドリアー二)が良く合わせて飲まれるとのソムリエさんの助言も聞きながら、色々悩んだ挙句、

BARBERA D’ALBA 2006 SANDRONE LUCIANO

(バルベーラ・ダアルバ 2006 サンドローネ ルチャーノ)

バローロの中でも屈指の畑、「カヌッビ」で造られたもの。

トノ―樽(500リットル)を使用し熟成され、バリック熟成されたような強い樽香、バニラ香もなく、ドライフルーツの凝縮されたフルーツの香りと、濃厚な味わいは素晴らしい出来のワインでしたが、肉料理に合わせるには、ワインの味に厚みが有り過ぎて、インパクトが強いなと感じ、これはアマローネのように、瞑想ワインの部類に入る逸品だなと思いました。

グラスの形が変わると、こんなに芳香も変化するから と二つのグラスを用意してくださり。

と二つのグラスを用意してくださり。

それから、メインのボーリットミストです。

ワゴンサービスで、アツアツの肉塊や、ほほ肉、牛舌、テール、コテキーノ(ソーセージ)、

トリッパ(胃袋)の煮込み、それにピエモンテのボーリットミストの中には、必ず入れないといけない、めんどりの煮込みを、愛想の良いシニョ―ラが手際良く切って、サービスしてくれました。

付け合わせのソースとし、この6種類のソースに加え、岩塩、7種類が卓上に用意されます。

緑 バニェット・ベルデと呼ばれる、パセリ、香草、アンチョビ、ケッパー、酢を利かせたグリーンソース。

バニェット・ベルデと呼ばれる、パセリ、香草、アンチョビ、ケッパー、酢を利かせたグリーンソース。

(時計回りに)

・ぺペロンチーノ入りトマトソース

・ヴィナッチャ(葡萄の搾りかす)で作ったジャム

・蜂蜜の中に、胡桃とアーモンドをすり潰し加えたもの

・二十日大根

・西洋がらし

メインを頂く前に、この茹で肉の出し汁のラビオリ入りブロードを頂きました。

ドルチェもワゴンサービスで、沢山用意されていましたが、食べ過ぎてしまい、全部試食したかったデザートは別腹とはならず・・・

濃厚なパンナコッタと洋ナシの赤ワイン煮を。

さすが酪農地方ピエモンテ、乳製品美味しすぎです

ピエモンテのドルチェには、やっぱりピエモンテ州、カスティリヨーネ・ティネッラ村で造られる、甘口発泡ワイン、モスカートですよね

新年の挨拶も儘ならぬままで失礼しました

今年はイタリアから様々な情報をお届け出来るよう頑張りますので、今年もどうか宜しくお願いします。

厳寒のおり、どうかご自愛ください

雪

雪

しております。

しております。 というのを口実にリクエストさせて貰い、

というのを口実にリクエストさせて貰い、 ボーリットミスト

ボーリットミスト

と二つのグラスを用意してくださり。

と二つのグラスを用意してくださり。

バニェット・ベルデと呼ばれる、パセリ、香草、アンチョビ、ケッパー、酢を利かせたグリーンソース。

バニェット・ベルデと呼ばれる、パセリ、香草、アンチョビ、ケッパー、酢を利かせたグリーンソース。

地中海ダイエット発祥の地

地中海ダイエット発祥の地

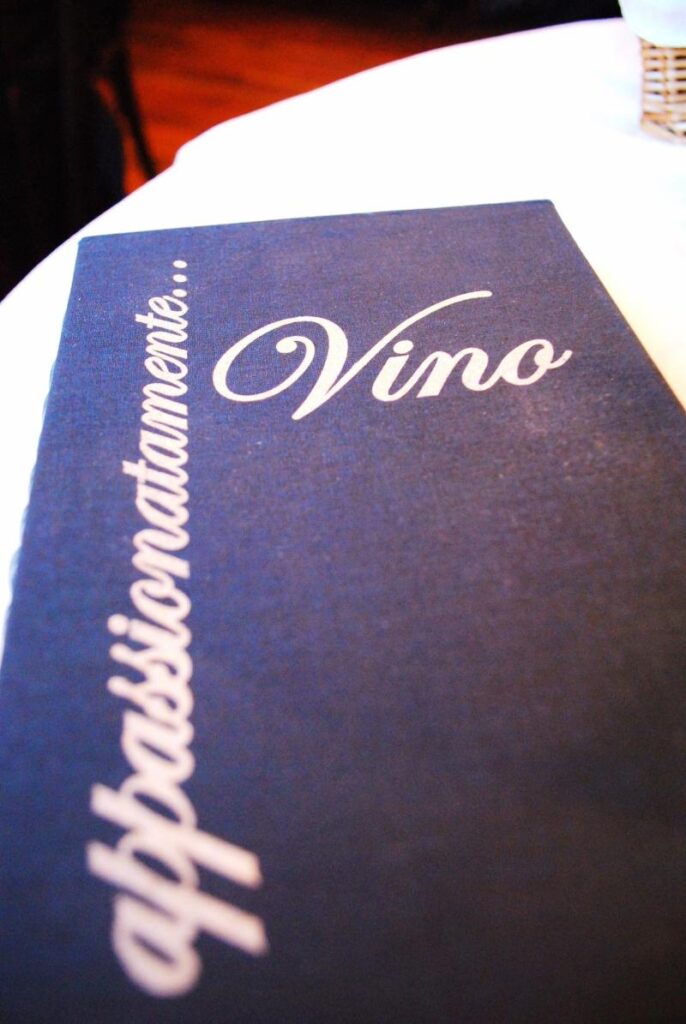

とゆうことで、在日イタリア商工会議所とCOLDIRETTI主催のもと、カンパニア州サレルノ地方の食材の試食会に招待され、カレッタ汐留にあるレストラン「BICE」

とゆうことで、在日イタリア商工会議所とCOLDIRETTI主催のもと、カンパニア州サレルノ地方の食材の試食会に招待され、カレッタ汐留にあるレストラン「BICE」 インプレーザ(農業関連企業の競争力を成長させる活動)

インプレーザ(農業関連企業の競争力を成長させる活動) DOP(Denominazione di Origine Protetta保護指定原産地表示)は7つ。

DOP(Denominazione di Origine Protetta保護指定原産地表示)は7つ。

さっぱりとした玉葱のソテーが絶妙に合います。

さっぱりとした玉葱のソテーが絶妙に合います。  ・

・

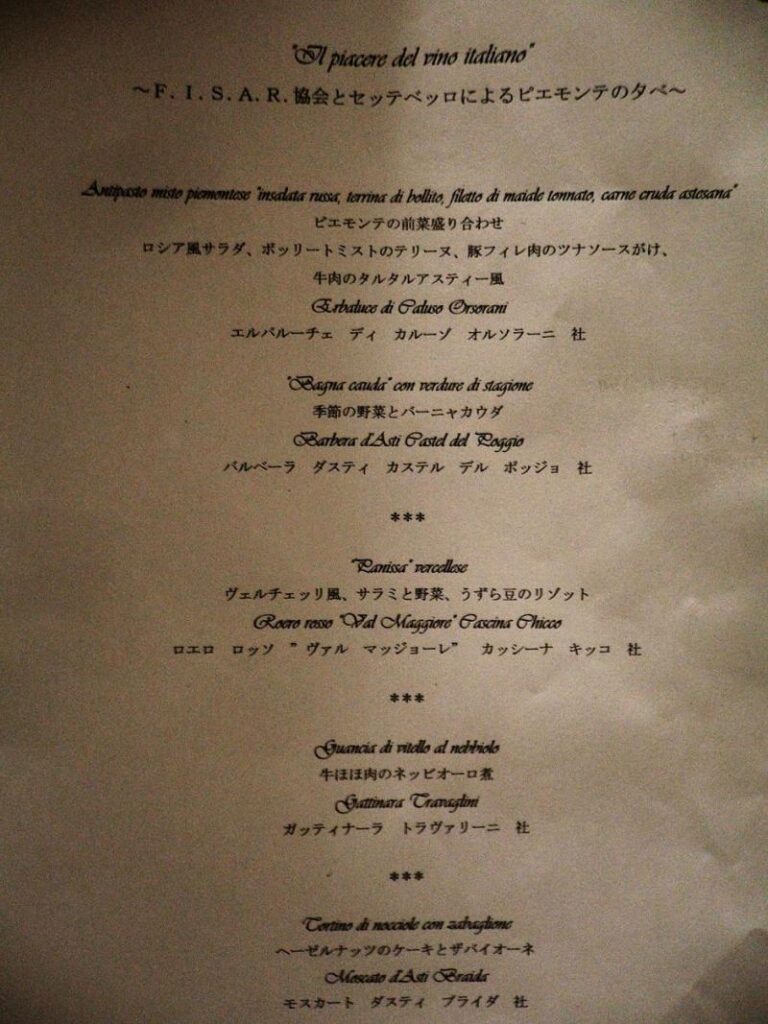

このエルバルーチェとゆう品種、、ピエモンテ州の土着品種で、1600年代初頭にはその繊細な香り,薄い苦みのある辛口ワインとし、すでに名を馳せていたのだそう。

このエルバルーチェとゆう品種、、ピエモンテ州の土着品種で、1600年代初頭にはその繊細な香り,薄い苦みのある辛口ワインとし、すでに名を馳せていたのだそう。

イタリア貿易振興会事務所長

イタリア貿易振興会事務所長 で、醸造者によって方法もさまざまだと思いますが、ワインを造る一般的な行為として、醸造段階で酸化防止剤(亜硫酸塩)を添加することは、伝統的な手法でもあるし、ワインは酸化に弱いので酸化防止剤を加えることにより、腐敗を防ぎ、長期保存ができると思うんです・・・。

で、醸造者によって方法もさまざまだと思いますが、ワインを造る一般的な行為として、醸造段階で酸化防止剤(亜硫酸塩)を添加することは、伝統的な手法でもあるし、ワインは酸化に弱いので酸化防止剤を加えることにより、腐敗を防ぎ、長期保存ができると思うんです・・・。