2008年に、新たな一歩を踏み出し、畑の土作りから取り組んでいる安曇野ワイナリー。

長野県原産地呼称管理委員会認定ワイン制度ができ、今、長野県ワインと、日本酒の原産地呼称制度が、ワイン市場の活性化に大きな力を与えるとし、注目を集めています。

こんな光景を見ると、北イタリアのピエモンテ州や、トレンティーノ・アルト・アディジェ州の思い出が甦ってきます。

4月に植樹したばかりの、シャルドネとメルロー。(下記写真)

この葡萄畑を生育させる土には、安曇野近郊のダム湖から運ばれてきた砂利だそうで、余分な栄養を含んでない一方で、生育上必要な上質なミネラル分が含まれ、さらに水はけが良いそうです。

イタリア語では、このように水はけの良好な土壌のことを、SCHELETRO(スケレトロ)と呼び、「石が昼間に熱を吸収し夜発散する」という意になります。

この仕立ての仕方は、グヨー(GUYOT)方式。この仕立ては、イタリアでも最もポピュラー。

この特徴として、樹液の順路を短くすることにより、養分をいち早く房に送ることができ、枝を下から上に伸ばすことで葉が上方に集中し、まんべんなく太陽を浴びることができます。葡萄の収穫量を少なくすることにより、品質も向上できます。養分を含まない、乾燥した土地にも向いています。

因みに南イタリアでは、アルベレッロ(ALBERELLO)とゆう仕立てが主流です。葡萄の幹を小さな盆栽状に仕立てたもので、株立てになるが、日陰ができやすく、日差しが強く乾燥している南イタリアや、シチリア島で多く使われている、イタリアでは、最も古い方法のひとつといわれています。

葡萄の仕立て方は、気候や土壌によって大きく変わります。棒をたてる、垣根を作る、棚にする、立ち木に絡ませる・・・・・葡萄の生育に大切な様々な仕立て法、いろんな葡萄畑を視察するのって面白いですよね。

葡萄の葉が少し赤みがかっているのは、メルロー種。

シャルドネ種。現在日本で最も安定した品質のシャルドネ種のワインを造るエリアが、ここ長野県だそうです。

山梨県が、葡萄の生産量、ワイン造りに向いているのではと思い込んでいた私。しかしここ最近の地球温暖化に伴い、葡萄栽培の気候に適さなくなってきているそうです。では何の栽培が・・・・・??問い質したところ、柑橘類が生産高になり始めているとの説明に少し驚いてしまいました。

ここでも、アメリカ原産の木を台木にして、ヨーロッパ系品種を接ぎ木しています。

抵抗力のあるアメリカ原産の苗木の枝に接ぎ木することで、害虫対策になります。

イタリア語では

・PIEDIFRANCO(ピエディフランコ)・・・・・・接ぎ木をしない自根、ヨーロッパ品種ヴィティス・ヴィ二フェラの苗木

・BARBATELLA(バルバテッラ)・・・・・・・・・アメリカ原産苗木に、ヴィティス・ヴィ二フェラの接ぎ木

薔薇と、葡萄の生育時、同じ病害にかかり易いことから、一緒に植樹します。この状態は、いい状態だそう。

そういえば、ピエモンテ州、バローロや、バルバレスコの葡萄畑を車で走っても、葡萄畑に真赤に咲いた薔薇を観る事ができます。

(下記の写真は、バローロ近郊にて)

メルロー、シャルドネの畑の横に、植樹したばかりの、ピノ・ノワール。

雑味を防ぎ、低温発酵のステンレス製貯蔵タンク。

とても清潔で、温度管理も徹底されていました。

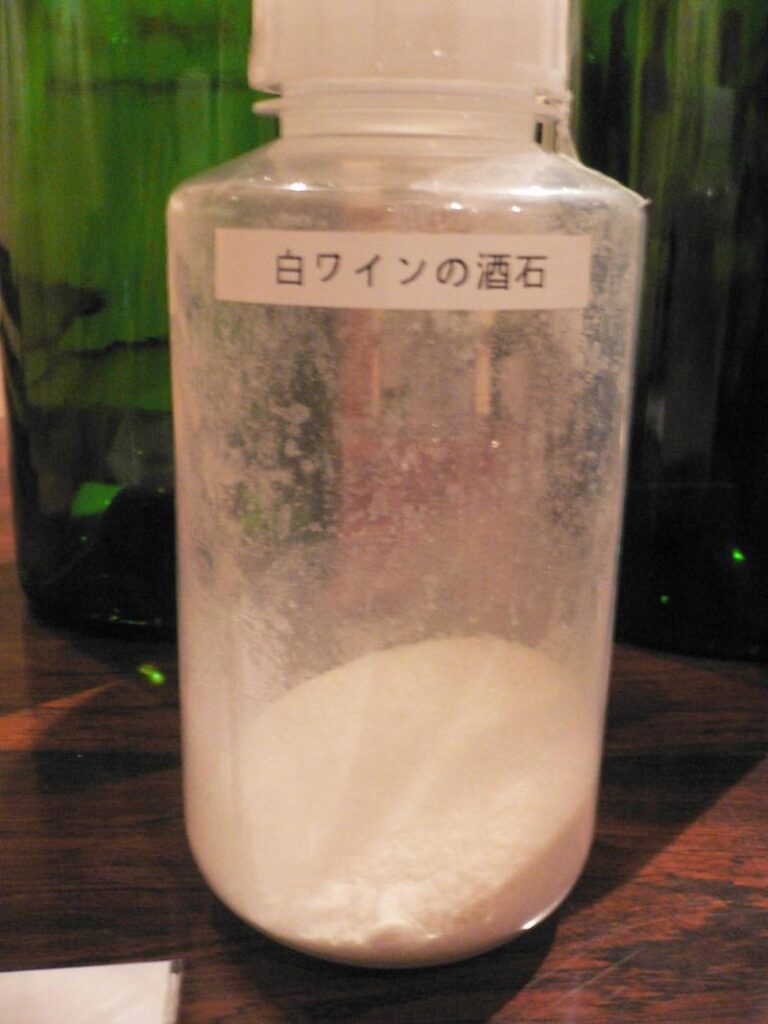

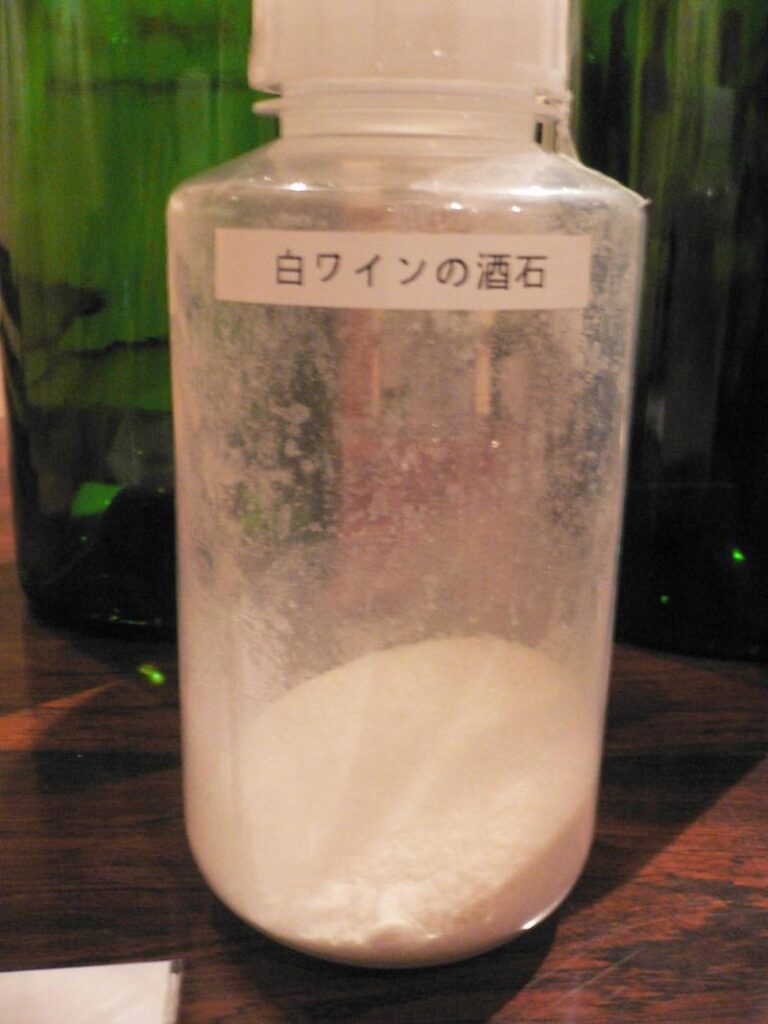

酒石(イタリア語では、TARTARO タルターロ)

ワイン中の酒石酸が、結晶化して析出される、塩の一種です。

葡萄果汁の発酵が進み、アルコールが上昇、液温が下がると、結晶化してタンクの底に沈殿します。

赤ワインの酒石は、ポリフェノール化合物などを吸着するため、赤紫色の色合いになります。

ミディアムにトーストされた、フレンチオーク樽。

同じ収穫年、タンク内熟成と、樽熟成のシャルドネの利酒もさせていただきました。

日本におけるワイン醸造は、1870年代研究者をヨーロッパに派遣し持ち帰った葡萄の苗木を用い、研究、生産を開始したそうです。

しかしワイン特有の渋みや酸味が、当時の日本人の口に合わず、蜂蜜などを加えて飲みやすくしたワインが流通しました。

そして現在、日本にもワインをこよなく愛するする素晴らしい醸造家の方々が増え、「地域に根ざしたワイン文化の普及」を徹底し造られているところが増えつつあります。これからも応援し見守り続けたいです。

安曇野ワイナリー

http://www.ch-azumino.com