残暑お見舞い申し上げます。

8月も後半に入り北イタリアピエモンテ南部では、ずいぶんと涼しく凌ぎやすくなりました。

毎朝起床し、IPHONE片手にイタリアと日本各地の天候と気温をチェックするのが日課ですが、私の実家のある広島は連日35度の表示・・・・。

今年は特に西日本が猛暑・・・・早くうだるような暑さが通り過ぎ、凌ぎやすくなりますように・・・。

さてさて、イタリアも祝日があったり、バカンス期で来客が入れ替わりたちかわりあったりと、前回のラベンダー街道散策記から間が空いてしまいごめんなさい!

ラベンダー街道をゆくはこちら

ヴァレンソール高原からさらに西のルート、ソー村やセナンク修道院辺りまで今年もドライブしに行きたかったのですが、今回は夫の希望も有りで、彼が幼少時に両親と良く訪れていた南仏内陸部にある峡谷をドライブしながら帰るというルートとなりました。

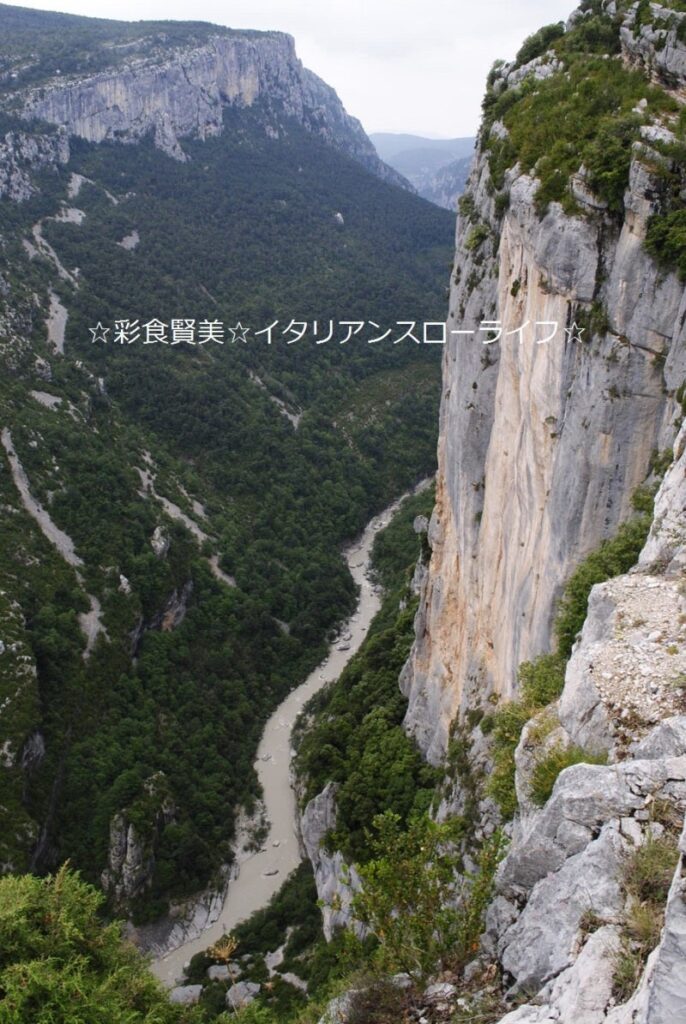

ヴァレンソール高原から東へ(イタリア方面)、切り立った岩壁にひっそり佇む集落Moustiers-Sainte-Marie(ムスティエ=サント=マリー)村を通り、Lac de Sainte Croix(サントクロワ湖)から、ヨーロッパのグランドキャニオンと称されている「ヴェルドン峡谷」へ!

Les Gorges du Verdun

アルプ=オート=プロヴァンス県にありヴェルドン川を挟み雄大に広がるキャニオン、石灰石剥き出しの荒々しい断崖絶壁。

北側のルートは見下ろすように、南側は見上げられるルートとなっているようで、今回は北側へ!

所々にビュースポットがあり車を停め見下ろすことができるのですが、この日は悪天候でもあったため、雨雲と時折強風、目の眩むような高さから覗き込む垂直壁は、刺々しく物凄い威圧感。

晴天ならば谷間を流れるヴェルドン川がエメラルドグリーン色に、今回のドライブでは見れずじまいになってしまったけれど、真夏の炎天下での運転ではなかったので、岩肌を切り崩したくねくね曲がった車道をゆっくり快適にドライブできたのは、それはそれでよかったのかも。

ヴェルドン峡谷を抜ける頃には晴れ間も見えはじめ、ヴェルドン川が注ぐ小さな湖もご覧のように発色に~!

それから・・・・Castellane(カステラーヌ)村を抜け、赤い峡谷と称されている二つの谷、ダルイ峡谷(Gorges de Daluis)と、シアン峡谷(Gorges du Cians)を目指しさらに東へ東へ。

石灰石の白い岩肌から、突如紫色帯びた赤い岩壁出現。

ニース北部の山岳部アルプマリティム県にあるこの二つの峡谷、岩石に含まれる鉄が地表に露出し酸化したため赤く色付き、ごつごつしたトンネルや、崖すれすれの車道、立ちはだかる岩壁はリアルに再現されてるっ!ではなくて正真正銘本物!

このふたつの峡谷の中で特に気に入った場所がシアン峡谷にある遊歩道Grande Clue(グランクリュ)。

岩が降ってきそうなど迫力だけど、遊歩道脇に流れるシアン川のせせらぎと、岩壁の隙間から降り注ぐ陽光・・・・自然の恵みに感謝!身近に触れれる場所に生活できている有難さ。

ほんの少し歩いただけですが、何とも言えぬ爽快感!浄化作用抜群のヒーリングスポットです!

突如岩が白っぽく戻りミルフィーユのような地層に。アルプス造山運動実に興味深い!