ここ最近飲んだワインで印象深いもの、それがこの

LACRIMA DI MORRO D’ALBA(ラクリマ ディ モッロ ダルバ)。

その昔、カンパニア、ウンブリア、プーリア州でもテーブルワインとし栽 培されていた品種だけれど,現在ではマルケ州アンコーナ県北西の極限られた地域で栽培されている実に稀少価値の高い黒葡萄品種。

ギリシャから伝わり、プーリアやラッツィオで幅広く普及し、現在ではトスカーナ西部ルッカ、ピサ辺りを中心に作られているアレアティコ種の同属であるだろうとも言われています。

葡萄品種名のラクリマとは、イタリア語で涙、滴などという意味合いで、葡萄が熟した際に果皮が裂けて果汁が果実を滴る様子がまるで涙が頬を伝うかのように見える事から名付けられた、神秘的な名前の葡萄。

そんな神秘的な名前に加え、味わいが実に魅惑的!!果実や薔薇を一気に吸い込んでいるかのような凝縮されたアロマ、そんな複雑な芳香からどんなパンチの効いた味わいを醸し出すのかと思いきや、柔らかくてとてもエレガント、果実味と酸味のバランスが絶妙で飲んでいて心地良いの一言につきます。

このワインを口にした時、ヴェネト州のアマローネの事が過ぎったけれど、あのように貫禄があるワインでもなく、控えめなんだけど高貴な印象を与える・・・マルケ州のこのワイン産地から持参し てくれた友人の人柄そのものだった事がこのワインを印象深いものにさせ,尚且つ感情が高まってしまったのです。

マルケの代表的な白葡萄、ヴェルディッキオから造られるワインも控えめエレガント系(これも私の勝手な思い込みなのだけど)美しい集落や中世の面影が数多く点在するマルケ州、淑やかな人達に会いにいつかゆっくり滞在したいという思いにふけています。

このように多種多様な土着品種が有り、無限大のように個性が広がり、それぞれの地域に密着し、思い出深いものにする飲み物はイタリアワインが最強だと思います。

まさに媚薬!

因みにカンパニア州で有名なラクリマクリスティは、別物ですから困惑しないように。

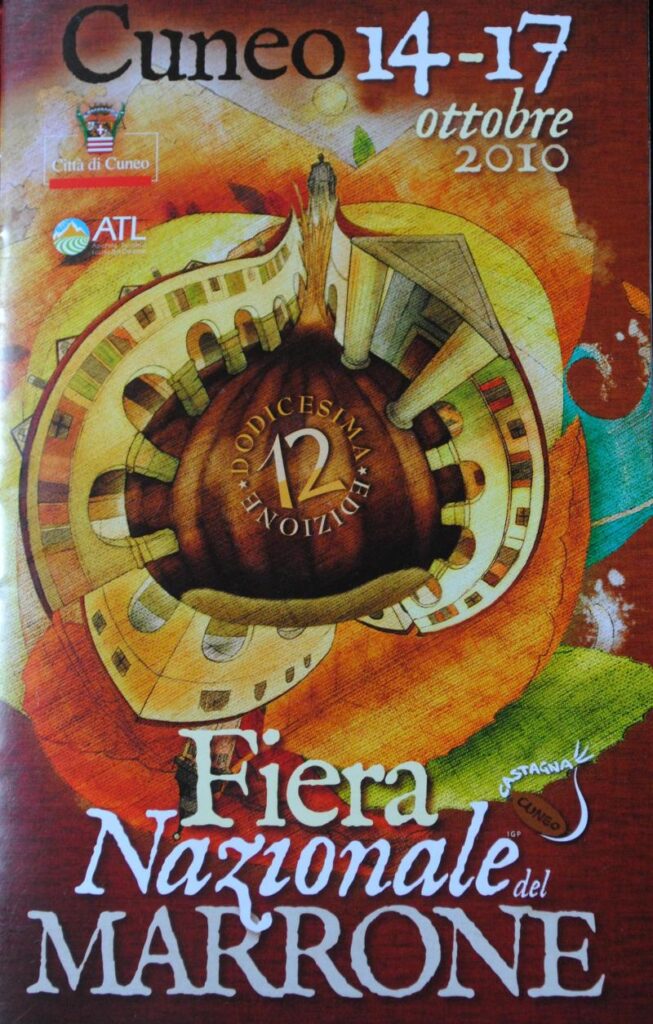

へーゼルナッツ

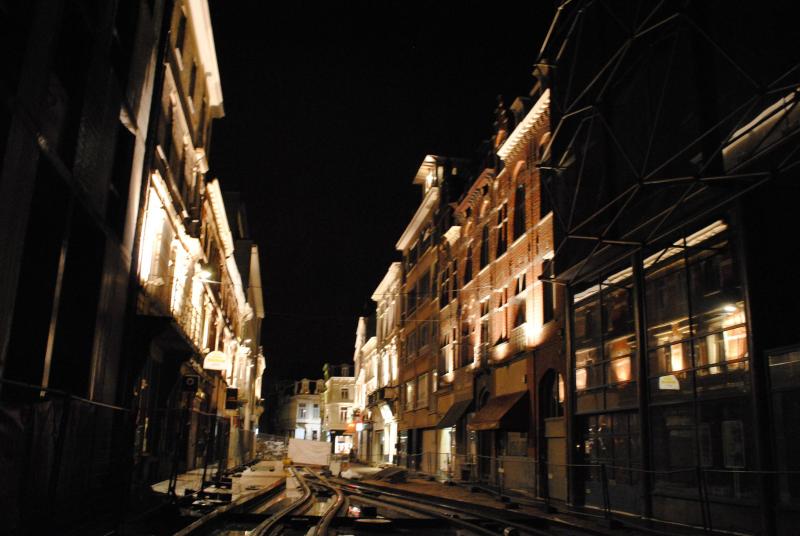

へーゼルナッツ で、個人的には北部フランダース地域の雰囲気に魅惑されたかも

で、個人的には北部フランダース地域の雰囲気に魅惑されたかも

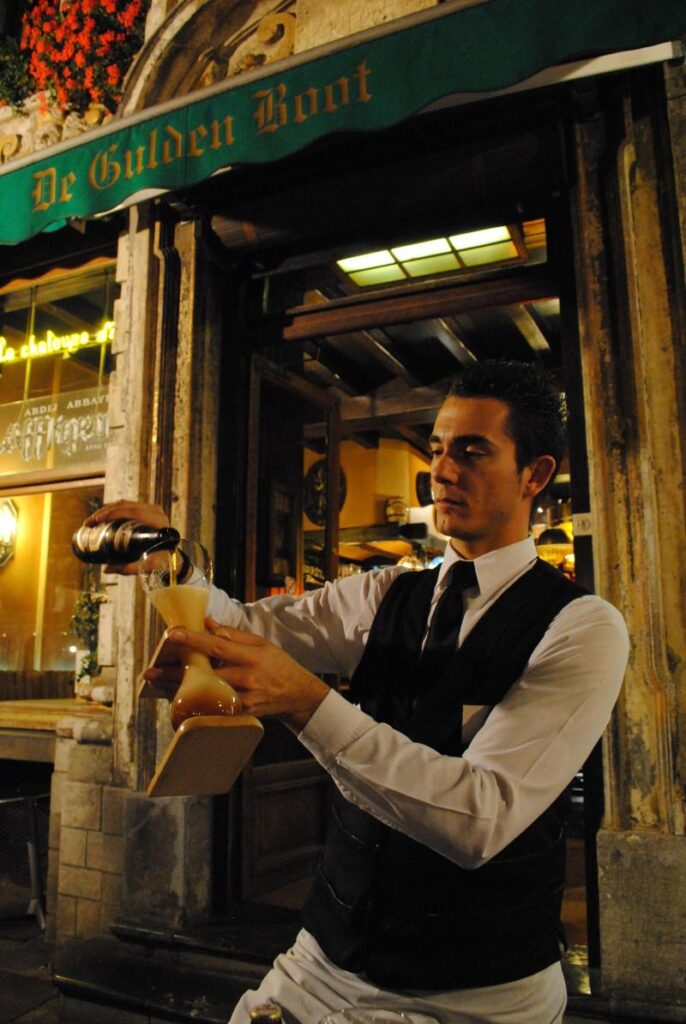

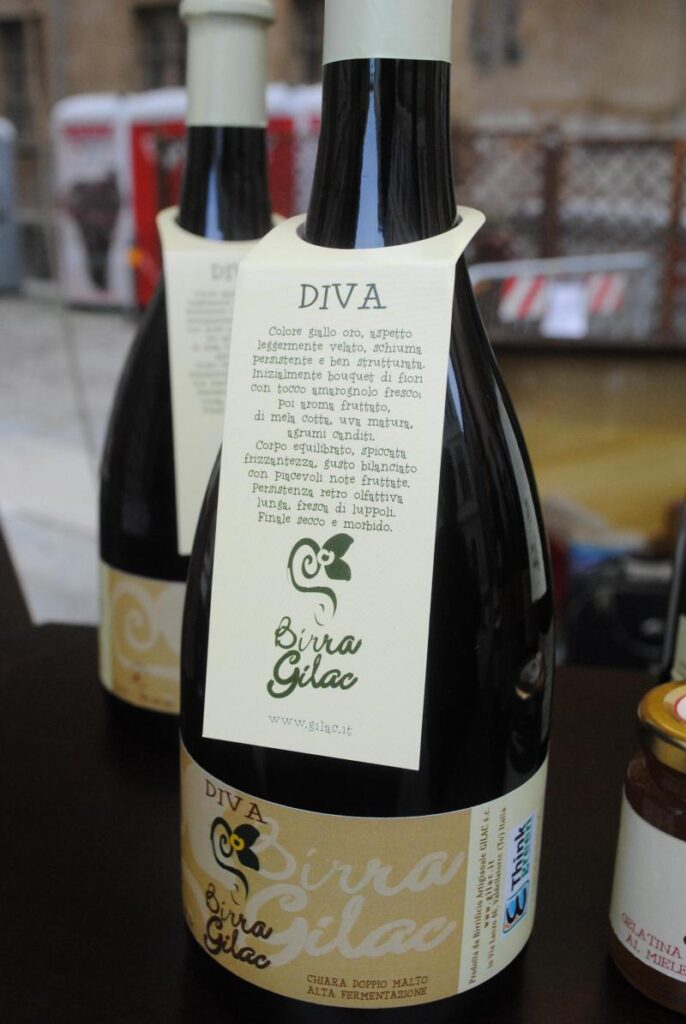

レッフェビール

レッフェビール

応援のクリック

応援のクリック

、疲労回復効果大

、疲労回復効果大