ピエモンテ州クーネオ県の西側、クーネオ渓谷群のひとつ、グラーナ渓谷山奥の、カステルマーニョ村で造られる半硬質(半加熱圧搾)チーズ、イタリアンチーズの中でも歴史深く、最高品質と称され、DOPにも認定されている「カステルマーニョ」を購入しに行ってきました。

自宅から50kmくらいの距離なので、天気の良い日のお出かけにはアルプス連峰ドライブは清々しく、気分転換にはもってこい。

D.O.P.とは、Denominazione di Origine Protettaの略で、原産地呼称をつけることのできる製品とし、品質呼称の地理的範囲を定め、その生産物の多様性と生産者を保護し、消費者への確実な特産物提供のために作られている欧州連合内での認証制度。

このカステルマーニョチーズ、1277年の文献の中でも記されていますが、1000年頃にはすでにこの地域では食されていたとのこと、アルプス山岳地帯のミクロクリマと大自然、高地で厳しく長い冬を越すために育まれてきたイタリアを代表するチーズのひとつ、食文化の歴史が感じられますね。

このチーズは、このCASTELMAGNO(カステルマーニョ)村と、その近郊のPRADLEVES(プラードレーヴェス)村、MONTEROSSO GRANA(モンテ・ロッソ・グラーナ)村の3つの地域でしか造ることは出来ません。

原料は低脂肪の牛乳、20%以内の山羊乳または羊乳を加えることは認められています。

37~38度の温度で加熱し、凝乳酵素を加え凝固された後、プレス。

そのカードを麻袋に入れ吊るし発酵後、取り出してボロボロに砕き、塩を加え再度プレスして成型。

成型して砕くという工程を数回繰り返したのち、円筒状に成型し、表皮に大きくCマークを削り熟成庫へ。

直径15cm~25cm、高さ20cmほどの円筒形。重さは2~7Kgまでさまざま。

表皮は、若いうちは淡いベージュ色、熟成につれ茶褐色を帯び、弛んだり縮んだりして小さな皹が出来始め、土壁のような粉をまぶした様な貴腐菌が表皮につき始めます。

熟成期間は2~5ヶ月。

(上記写真)は、全て予約されているもので、このカーブ内で大事に熟成され夏頃に取りに来るのだそう。

これはまだ若いタイプ。十分力強い濃厚な味わいですが、さらに熟成させると外皮から淡茶褐色へと変化し始め、味わいも塩気が円やかになりコクが出てきます。

これこそがピエモンテを代表するワイン、バローロ&バルバレスコと組み合わせるチーズ。

この界隈では生食よりも、生クリームを加えソースとし、ニョッキやリゾットにするのが主流です。

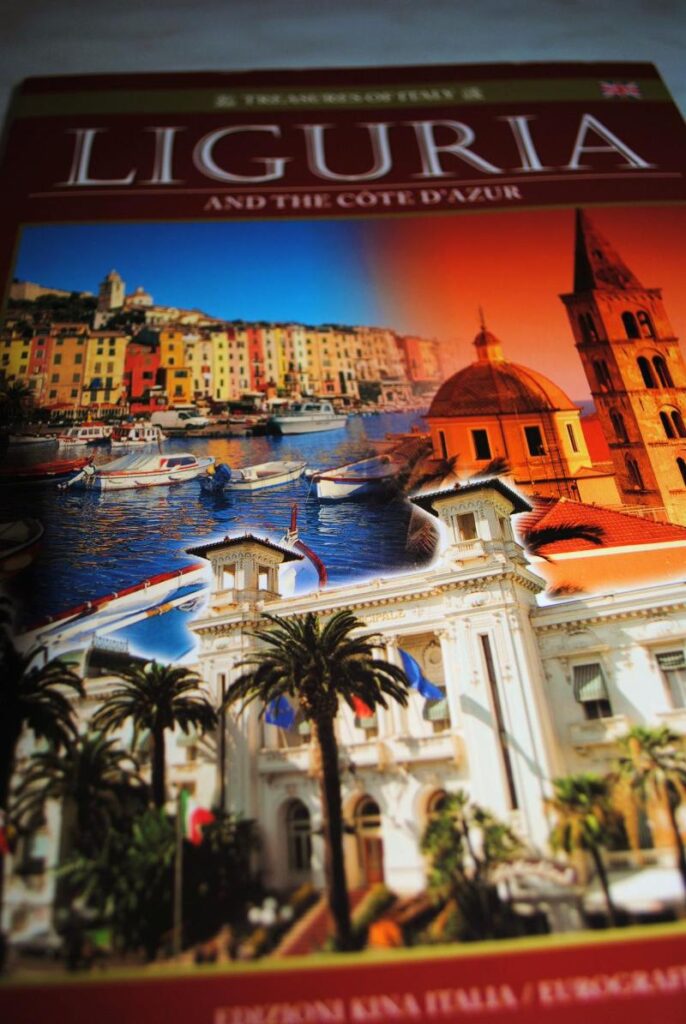

カステルマーニョ村の景観をみなさんにも!

ビールは、ワイン

ビールは、ワイン の製法も開発したといわれている、メソポタミア文明のシュメール人により当時は「飲むパン」とし、麦芽を乾燥させ、粉末にし、水に浸して発酵させた飲み物が広く大衆に好まれはじめたのが、ビールの起源だといわれています。

の製法も開発したといわれている、メソポタミア文明のシュメール人により当時は「飲むパン」とし、麦芽を乾燥させ、粉末にし、水に浸して発酵させた飲み物が広く大衆に好まれはじめたのが、ビールの起源だといわれています。

ISAAC(アイザック)・・・ベルギー白ビール

ISAAC(アイザック)・・・ベルギー白ビール

応援のクリック

応援のクリック

)

) 置かれていない、老舗、職人さんへのアポは

置かれていない、老舗、職人さんへのアポは し、様々な再発見も多々。

し、様々な再発見も多々。